『書くことを通して考え、学び合う授業づくり』

『書くこと』の成果を紹介しよう(6年)

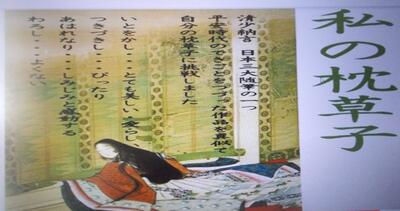

随筆「私の枕草子」

給食時での全校作品紹介の最後は6年生です。

清少納言の「枕草子」を型に日本の四季をテーマに随筆を書きました。

6年生による現代版「枕草子」も、「いとおかし」です。

四季折々の自然や生活に対する、豊かな感性が伝わってくる作品でした。

『書くこと』の成果を紹介しよう(5年)

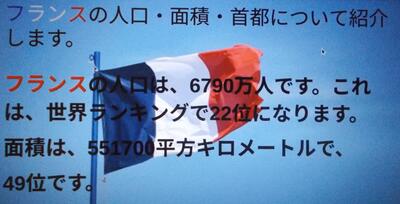

5年生は社会の学習で世界の国々について学び、一人ひとりが興味を持った国について調べ、スライドにしてまとめ発表しました。

給食時の全校放送で代表の児童が紹介をしました。

【イタリア】

【フランス】

【メキシコ】

情報支援員さんもスライドの作り方(要点やキーワード)がとても分かりやすいと褒めてくださいました。

様々な『書くこと』にチャレンジした5年生の学びが伝わってくる紹介でした。

「書くこと」の成果を紹介しよう!

3学期は1年間取り組んできた「書くこと」の成果を給食時の動画放送で紹介し合っています。

1年生に続き4年生が「伝統工芸品のリーフレット」を紹介しました。

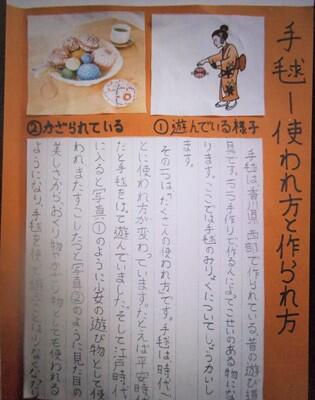

『手毬』(てまり)

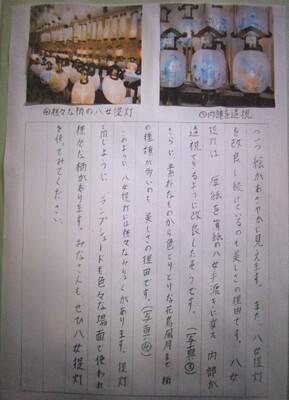

『八女提灯』(やめちょうちん)

『波佐見焼』(はさみやき)

全国の様々な伝統工芸品について、その歴史や魅力を分かりやすく伝えました。身の回りから伝統工芸品を探してみたくなります。

次回は5年生の予定です。

第4回(最終) 研究発表会

11月15日(火)

6年 国語「海の命」

今年度、4回にわたり分散して行ってきた研究発表の第4回、最終回を開催しました。今回は6年生の授業を公開し、木島教育長はじめ教育委員会の皆様や、市内小中学校の先生方をお招きして行いました。

6年生は大勢の参観者に緊張しながらも、高学年らしい意見を交流しあう姿や、そこから自分の考えを深め文章にまとめる姿がありました。

研究協議会では、グループごとに熱心な協議が行われ、「子どもたちが互いの意見を聞き合い、繋げていく中で考えを広げ、書くことができていた」「さらに考えを深めるにはどうしたらよいか」といった感想やご意見が出されました。

また、東京学芸大学教授の中村和弘先生や教育指導課の宮崎課長からは「学び合いを通して主体的に書くことで、学力だけでなく、生きていくためのキャリアにつながる力や人間関係、そして豊かな心の成長にもつながっている」とのお褒めの言葉をいただきました。

今後も相東っ子が互いに学び合い、共に成長していけるような授業づくりをしていきたいと、教職員一同、改めて思う一日でした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

第3回 研究発表会

10月18日(火)

2年 国語「おもちゃの作り方をせつめいしょう」

2年生が授業公開をし研究協議会を行いました。

1年生に向けておもちゃの作り方を説明する文章を考え書く学習でした。

まず、ひとりで書いたあと、おたがいの文を読み合い、より良い文章を書くことを学んでいきました。

迷ったり、悩んだり、そう簡単に上手には書けません。でも、友だちと一緒に考えたり、先生にヒントをもらったり・・・書けるようになってきます。

授業後、他校からの参観者には、本校の校内研究の取組を動画で見ていただきました。

研究協議会では、子どもたちが文章を書くための工夫や指導のタイミング等が話題となり、活発な協議となりました。

最後に東京学芸大教授の中村和弘先生と、座間市教育委員会の森谷指導主事・本多指導主事に指導・助言をいただきました。

子どもも大人も「書く」ことに真剣に向き合った時間となりました。

次回は最終回、11月15日(火)に6年生の授業公開・研究協議会を行います。

第2回 研究発表会

9月20日(火)

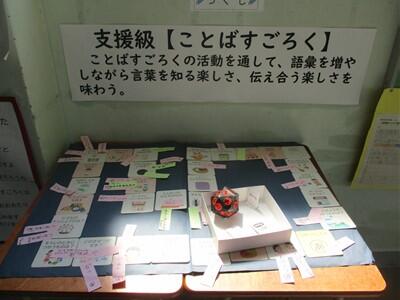

特別支援級

国語「ことばがいっぱい」

特別支援級のたんぽぽ・つくし級の授業公開と研究協議会を行いました。

「ことばすごろく」という活動を通して、仲間と一緒に楽しく語彙を増やしたり、ことばを考えたりすることができました。

研究協議では、他校から参加された先生方から、積極的にご意見やご質問もいただき、有意義な会となりました。

最後に、東京学芸大学教授の中村和弘先生、座間市教育委員会の今井指導主事にご指導ご助言いただきました。

第3回は、10月18日(火)、低学年2年生の公開授業です。

第1回 研究発表会

6月24日(金)

3年 国語「仕事のくふう見つけたよ」

本年度第1回、公開授業研究会を行いました。

3年の国語 組み立てを考えて、ほうこくする文章を書こう「仕事のくふう 見つけたよ」の授業でした。

社会科のスーパー見学をもとに、分かりやすく報告する文章を、互いに読み合いながら、より良い文章にしていく授業でした。

校外からも多くの先生方にご参加いただき、熱心な研究協議がなされました。

最後に中村先生、森谷指導主事にご指導ご助言いただきました。

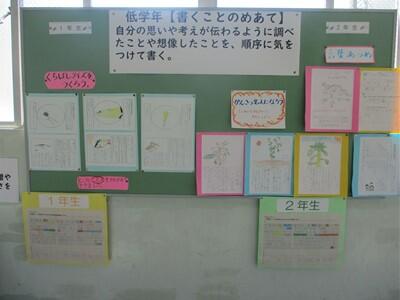

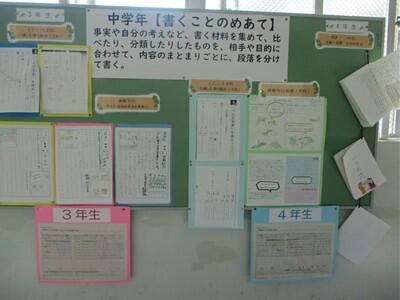

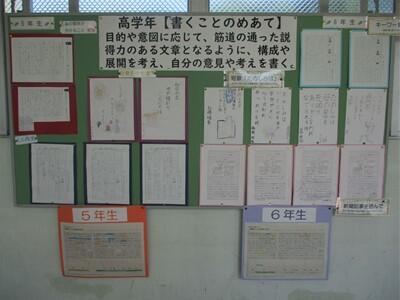

研究掲示板

校内には書くことの研究実践を紹介する掲示板(2階東側渡り廊下)があります。

全校での取組から始まり、低中高学年・特支級とそれぞれの研究実践や児童の作品が掲示されています。

ご来校の際はぜひ、ご覧ください。

中村和弘先生 講演会

テーマ『書くこと×学び合い』の実現に向けて

4月22日(金)、校内研究のスーパーバイザーである、東京学芸大学教授 中村和弘先生を講師にお迎えし、講演会を行いました。教員たちは、今年度の研究の視点や取組について具体的な話を伺うことができました。

互いの実践を話し合ったり、中村先生に質問したりと大変有意義な学びの場となりました。

次回は6月24日(金)に3年生が研究授業を行い、外部の方々にも参観していただく予定です。

令和4年度の研究予定

本校では、児童が互いに学び合いながら、書く力を身に付けることをめざし、授業研究を行っています。

今年度は次の4回に分けて、研究授業・協議会を行います。

6月24日(金)・・・中学年研究授業

9月20日(火)・・・特支級研究授業

10月18日(火)・・・低学年研究授業

11月15日(火)・・・高学年研究授業

スーパーバイザーは、東京学芸大学 教授 中村和弘先生です。

生活や子育ての悩みは抱えこまず、ご相談ください

申し込み電話 046-251-6446

相談室直通電話

046-282-2325

( カウンセラー相談日の9:30~16:30 )

令和7年度

5月 2日(金) 12日(月) 19日(月) 26日(月)

6月 9日(月) 20日(金) 23日(月) 30日(月)

7月 7日(月) 14日(月)

生活や子育ての悩みは抱えこまず、ご相談ください

【24時間子どもSOSダイヤル】

年中無休 24時間

0120-07-8310

0466-81-8111

【座間市教育研究所 電話相談】

平日10:00~16:00

046-259-2164

【座間市 子ども「いじめ」ホットライン】

平日8:30~18:00

046-259-2164

【座間市 青少年相談室】

平日9:00~16:00

046ー256ー0907

【いのちの電話の相談】

0120-783-556

【新型コロナこころの健康相談電話】

050-3628-5672

令和7年度 校内研究

研究主題とサブテーマ

【研究主題とサブテーマ】

ともに学び合い みんなが高まる授業

~それぞれの学びをみんなの学びに みんなの学びをそれぞれの学びに~

《目標》

「クラス全員にとって居心地の良い(幸せな)学級を目指す」

一人も見捨てず、全員で目標達成に向かえるようにする

令和7年度からコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)が4年目を迎えます。

今年度,相武台東小学校では新たなメンバーを迎え,10名の委員の皆さんが中心となり,地域と連携した学校づくりを進めます。

年間5回の協議会を予定しています。

傍聴を希望される方は各回の1週間前までに学校(☎046-251-6446)にお申込みください。

★ 第1回 5月30日(金)

★ 第2回 7月22日(火)

★ 第3回 9月30日(火)

★ 第4回 11月20日(木)

★ 第5回 3月 3日(火)

令和7年度 給食ダイアリー

12月16日(火)

【献立】

かてめし 牛乳 ししゃもの磯辺揚げ かき玉汁

かてめしは、地域の食文化を感じられる一品でした。切り干し大根やかんぴょうなど、噛むほどに素材の味を感じ、美味しくて箸がすすみました。

12月15日(月)

【献立】

ごはん 牛乳 魚のオーロラソース和え 春雨スープ のり

カツオのオーロラソース和えは、オーロラソースのまろやかなコクが、カツオの旨みを包み込み、とても食べやすくなっていました。

※今日は2年3組がランチルーム給食でした。

12月12日(金)

【献立】

エビピラフ ソーセージのフリッター マカロニスープ 牛乳

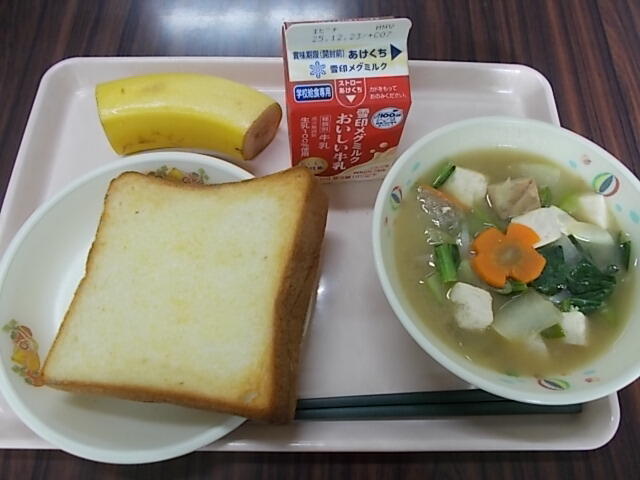

12月10日(水)

【献立】

ラスク 牛乳 石狩汁 バナナ

石狩汁は、鮭と野菜の味がしっかりと感じられ、味噌の風味もまろやかで、とても美味しかったです。

バターとグラニュー糖で焼き上げた食パンのラスクは、サクサクとした食感で、香ばしいバターの風味と優しい甘さが絶妙でした。

12月9日(火)

【献立】

ご飯 牛乳 ビビンバ わかめスープ

ビビンバは、彩り豊かな野菜とそぼろがごはんとよく調和しており、甘辛い味付けが食欲を引き立てる一品でした。具材それぞれの食感も楽しめ、最後まで飽きずに美味しくいただくことができました。わかめスープは、あっさりとした味わいの中にわかめの風味がしっかりと感じられ、ビビンバとの相性も良く、全体のバランスがとれた献立でした。

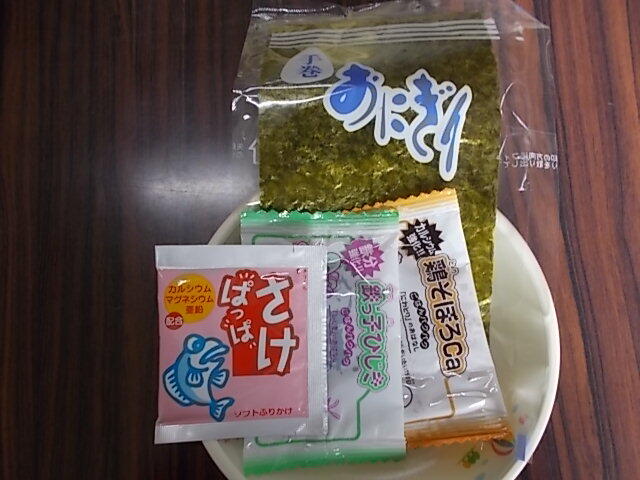

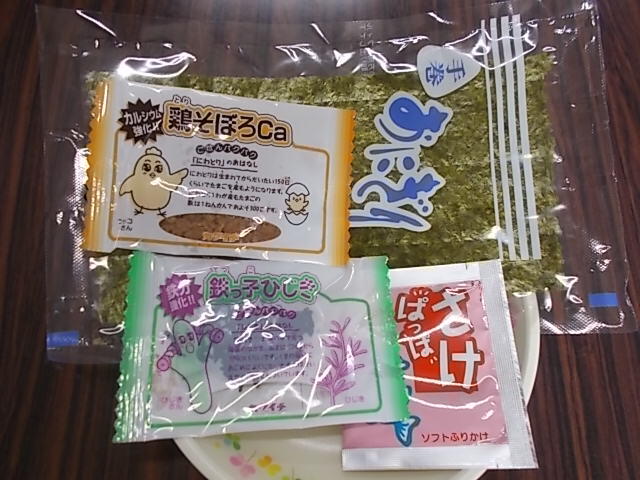

※今日は、2年1組のランチルーム給食でした。手巻きおにぎりの具材は、「さけぱっぱ」「鶏そぼろCA]「鉄っ子ひじき」の中から選びました。