令和7年度 日々のできごと

◇二分の一成人式(4年授業参観)

4年生の授業参観では、「二分の一成人式」が行われました。

子どもたちは、美しい合唱や力強い合奏を披露し、これまで育ててくれた家族への感謝の気持ちや、これからの目標を堂々と語ってくれました。

その姿からは、確かな成長と頼もしさが感じられ、まもなく5年生へと進級する彼らの今後の活躍がますます楽しみになりました。

◇児童会承認式◇

新しい児童会役員の承認式が行われました。

承認前には、1年間全校児童のリーダーとして活躍してくれた、これまでの児童会役員から挨拶がありました。1年間の活動への手応えや自らの成長を感じることができたようです。1年間、お疲れ様でした。

次に、新しい児童会役員候補から、意気込みや決意などが述べられました。誰もが堂々としていて立派なスピーチでした。これからの活躍が楽しみです。

◇行事いっぱいの一日◇

〔新1年生保護者説明会〕

4月に入学を控えた新1年生の保護者説明会を体育館で行いました。

入学までの約2か月の間に様々な準備があり大変かと思いますが、よろしくお願いいたします。

お子様のご入学を職員一同、楽しみにしています。

〔戦争体験講話〕

被爆二世の語り部として活動されている、座間市在住の 山本 緑 様 に戦争体験講話をしていただきました。

6年生の子供たちは、お話に真剣に耳を傾けたり、印象に残ったことをワークシートに書き込んだりしていました。

山本様のお母様の体験や被爆者の声を聞くことができた大変貴重な時間でした。

〔なわとび月間〕

なわとび月間中の今日の中休みも、校庭は子供たちでいっぱいでした。

子供たちは、「なわとびカード」に記載されている様々な技に挑戦し、体育委員や先生たちに跳んだ回数を数えてもらってハンコを押してもらっていました。

朝会(体育委員会の発表)

今日の朝会は、体育委員会の児童による「縄跳びの技の紹介」でした。

「はやぶさ」や「後ろ交差とび」など多くの跳び方を披露しながら、跳び方のポイントや練習方法まで説明していました。

2月から始まる「縄跳び月間」に向けて、全校児童のやる気を引き出す発表でした。

◇3学期2日目◇

今日から給食が始まり通常日課となりました。

朝のモジュール学習では、どのクラスの1年生も静まり返った中で一人学習が行われていました。その真剣な様子に、日々の積み重ねがしっかりと実を結んでいることを感じ、とても嬉しい気持ちになりました。

◇3学期始業式◇

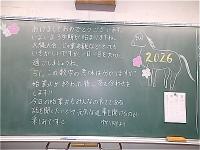

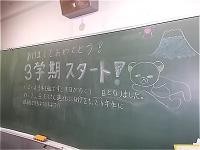

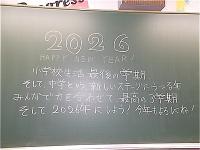

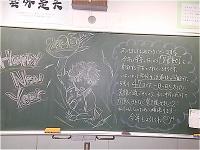

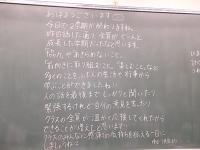

2026年、3学期がスタートしました。

静まり返っていた校舎内に子供たちの元気な声が戻り嬉しく思います。

始業式はリモートにより各教室で話を聞きました。

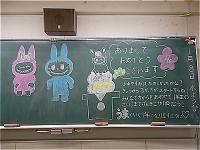

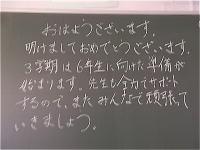

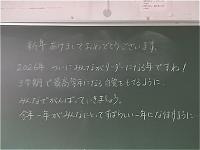

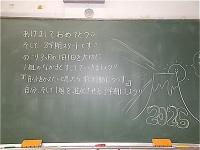

教室の黒板には、担任からのメッセージが書かれていました。(一部)

始業式では子供たちに次の話をしました。

みなさん、あけましておめでとうございます。 2026年が始まり、今日から3学期のスタートです。

昔から「一年の計は元旦にあり」と言われます。 新しい年の始まりに、どんな一年にしたいかを考えることが大切だという意味です。 皆さんは、今年の目標はもう決めたででしょうか。

そして今年は 午年です。 馬はまっすぐ前に進む力強い動物です。 なので、午年は決めたことが前に進む、物事がうまくいく縁起の良い年と言われています。そんな縁起の良い年ですから、皆さんも、 「今年はこんな自分になりたい」「ここを伸ばしたい」という目標を是非、もってもらいたいと思います。

ただ、縁起を担ぐ、神様頼みだけでなく、目標や願いを叶えるためには、自分自身が行動に移すことが大事です。大きなことを一気にやろうとしなくても大丈夫です。 昨日より少しだけできたら、それはもう立派な前進です。

馬が一歩一歩、しっかりと地面を踏みしめて走るように、 みなさんも “少しずつの積み重ね” を大切にしてほしいと思います。

たとえば、「授業中いつも以上に人の話をしっかり聞く」、「分からないことは人に聞く」、「頑張って手を挙げてみる」、「苦手なことに少しだけ挑戦してみる」、「先生や友達に自分から挨拶をする」、「一日一回以上、友達に優しくする」、 そんな小さな行動でも、続ければ必ず力になります。

そして、その積み重ねこそが、みなさんを確実に レベルアップ させてくれます。

3学期は一年のまとめの時期でもありますが、4月からの進級進学に向けて、自分自身に自信をつけるための時期でもあります。

相東小の皆さん全員がレベルアップを遂げられるよう、先生たちも応援しています。

それでは2026年3学期、今日から元気に始めましょう!

保護者の皆様には、昨年同様、今年もよろしくお願いいたします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

校内を巡回していると、1年生の教室ではタブレットを使って、教育向けクイズアプリ「Kahoot!(カフート)」の計算ゲームに取り組んでいました。

正解するたびにタワーが高く積み上がっていく仕組みで、計算自体は個人で行うものの、グループ対抗形式だったため、教室内は大いに盛り上がっていました。

タワーがどんどん高くなる様子や、グループ内で特に活躍した児童の名前が教室の大型テレビに映し出される演出も、子どもたちのやる気を引き出しているようでした。

◆2学期終業式◆

無事に2学期の終業式を迎えることができました。

1年で最も長い今学期は、運動会や遠足・校外学習、交流フェスティバルなどの行事が充実し、日々の学習や生活での学びと共に、子供たちの成長に結びついていました。

先日の個人面談の折に、担任からお子さんの学校での様子をお伝えしていますが、本日配付した成績表(あゆみ)とあわせて、子供との振り返りの時間をつくっていただければと思います。子供にとって、身近な大人からの称賛や励ましの声掛けが、学習意欲に繋がりますので、是非よろしくお願いいたします。

明日から始まる冬休みが、子供たちにとって心と体を休める大切な時間です。健康管理にご留意いただき、年末年始を穏やかにお過ごしください。

新年には、また元気な笑顔で子供たちと再会できることを楽しみにしています。

2学期最後の一日は、クリスマスソングを歌ったり、3学期に行う「総合的な学習の時間」の発表資料づくりをしたり、学習の振り返りをしたりと、各学年様々でした。

どのクラスでも共通していたのは、担任が子供一人一人に成績表(あゆみ)を渡しながら、助言や励ましの声かけをしている姿があったことです。

♡異学年交流(学び合い)♡

6年生と4年生が交流し、学び合いをしていました。

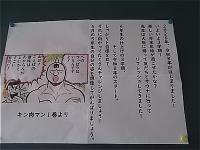

6年生は、国語の学習で日本文化の魅力などについてまとめたパンフレットを準備し、4年生は、国語の学習で福祉について調べた内容をクロムブックで準備していました。

そして、調べてまとめたことを互いに紹介し合ったり、感想を述べ合ったりしました。

前回の5年生と1年生の異学年交流(学び合い)でもお伝えしましたが、本校の校内研究では「学び合い」に力を入れ、普段の授業でも積極的に取り入れています。学んだことを多くの他者に説明することで、説明力(表現力)が磨かれたり、自身の理解が深まったりもします。また、説明を受ける側も、何度も説明を聞くことで理解が深まります。

このような活動は、単なる知識の伝達にとどまらず、コミュニケーション能力や協働する力、思いやりの心を育む貴重な機会となります。今後も、学習や生活など様々な場の中で、学び合いを大切にしながら、子どもたち一人ひとりの成長を支えていきたいと考えています。

◆大掃除◆

2学期の締めくくりに、全校で大そうじを行いました。

子どもたちは「ありがとう」の気持ちを込めて、教室や廊下、窓や下駄箱まで一生懸命に掃除してくれました。ほうきや雑巾を手に、隅々まで丁寧に取り組む姿からは、学校を大切に思う気持ちが伝わってきました。

おかげで学校中がすっきりと気持ちよくなり、3学期を気持ちよく迎えられそうです。みんな、本当によくがんばりました!

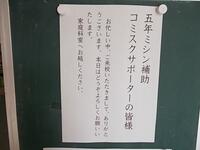

♡コミスクサポーター♡

これまで、5・6年生の家庭科のミシンのサポーターとして何度も学校に足を運んでくださったコミスクサポーターの皆様には感謝いたします。

子供がミシンの扱い方で困った時に、担当教員1人では難しい場面でサポートをしていただき大変助かりました。ありがとうございました。

生活や子育ての悩みは抱えこまず、ご相談ください

申し込み電話 046-251-6446

相談室直通電話

046-282-2325

( カウンセラー相談日の9:30~16:30 )

令和7年度

5月 2日(金) 12日(月) 19日(月) 26日(月)

6月 9日(月) 20日(金) 23日(月) 30日(月)

7月 7日(月) 14日(月)

生活や子育ての悩みは抱えこまず、ご相談ください

【24時間子どもSOSダイヤル】

年中無休 24時間

0120-07-8310

0466-81-8111

【座間市教育研究所 電話相談】

平日10:00~16:00

046-259-2164

【座間市 子ども「いじめ」ホットライン】

平日8:30~18:00

046-259-2164

【座間市 青少年相談室】

平日9:00~16:00

046ー256ー0907

【いのちの電話の相談】

0120-783-556

【新型コロナこころの健康相談電話】

050-3628-5672